こんにちは椎野です。

今日はボクシングにおける「フェイント」の重要性とその技術について深掘りしていきたいと思います。

フェイントとは、相手を欺くための動作や仕草を指し、これが如何に戦術において重要か、そしてどのようにして効果的に使うかに焦点を当てています。ボクシングがうまい人は常にフェイントをかけていると言っても過言ではありません。

攻撃時だけでなく、防御時にも役立つフェイントの技術を学び、ボクシングの勝率を上げていきましょう!

攻防のためのフェイントのポイント

攻撃のためのフェイント

攻撃のためのフェイントのポイントは、打ったパンチを全てフェイントに活用できるということです。パンチを防御する際、どこかしらガードが空く(穴ができる)ためです。

例えば、右ストレートを打つと、相手はそれに反応し、ディフェンスします。パーリング、ブロッキング、スウェーバック、またはバックステップを踏むなど、人によって防御の方法は異なります。次に打つふりをしてパンチの軌道やタイミングを変えて打ち込むことが、シンプルなフェイントの使い方です。

防御のためのフェイント

防御のためのフェイントのポイントは、相手が打とうとした瞬間に避けるふりをして打つことです。このフェイントを先に見せることで、相手は手を出しにくくなります。

実際に相手が打ってきたら避けなければなりませんが、自分が打とうとした時に相手が避けてカウンターを狙う仕草を見せると、パンチを打ちにくくなるでしょう。そうすると、カウンターを狙っているからその裏をかこうという駆け引きが始まります。

フェイントは心理戦:相手を騙す戦術の効果的な使い方

フェイントは心理戦の一環です。パンチを出さない雰囲気を演出することで、相手が一瞬油断した瞬間にパンチを打つことができます。このような戦術もフェイントの一種です。手を揺らすだけがフェイントではありませんので、さまざまなパターンでフェイントを使用し、その種類を増やしてみることをお勧めします。

フェイントの効果的な使い方

相手がフェイントに引っかかっていないにもかかわらず、パンチを打つ人もいますが、このような行動はカウンターを受けるリスクがあります。 フェイントは手だけでなく、足、肩、頭、目など体のほとんどの部分で使用できます。

しかし、重要なのは相手が実際にフェイントに反応しているかどうかを確認することです。フェイントをかけたとしても、相手の反応を見極めなければ、その効果はありません。 まずは、フェイントをかけて相手の反応を観察しましょう。

相手の反応の見極め方

フェイントをかけた時に相手のガードが下がるか、ガードが内側に寄るなど、フェイントに対して相手がどのように反応し、どこに隙が生じるかを把握することがポイントです。 フェイントを成功させるには相手の反応を正確に読み取ることが重要なので、相手の動きをしっかりと観察し、戦略的にフェイントを活用してください。

フェイントをかけてパンチを打つ時の注意点

フェイントをかけてパンチを打つ際に注意すべき点は、フェイントからパンチへのタイミングです。

パンチを成功させるためには、相手がフェイントに引っかかった瞬間にただ「打つ」のではなく、「当てる」ことを意識することが大切です。ここでのタイミングが非常に重要となります。 相手がフェイントに引っかかったと感じた時点でパンチを放っても、その間に相手は元の体勢を取り戻してしまいます。

フェイントの本質:嘘をつくこと

僕が選手に伝えているフェイントの要点は、嘘をつくことにあります。シンプルに言えば、フェイントとは「嘘」のこと。相手を騙してパンチを当てたり、相手のパンチを誘って打たせる(そしてカウンターを打つ)というのがフェイントの本質です。また、フェイントや駆け引きをする上で、遊び心も非常に大切です。 ふと「これをやってみよう!」と思いついたら、迷わずに実行してください。真面目すぎるのも問題ですし「これはフェイントにならないだろう」と早合点するのも避けましょう。思いついたら、まずは試してみることが大切です。ぜひ、さまざまなことを試してみてください。

フェイントがうまくなる効果的な練習方法

マスボクシングによるフェイント練習

これは1番実戦に近いでより安全な練習方法として知られています。マスボクシングで、色んなフェイントをかけてみましょう。フェイントは手でも足でも目でも肩でも可能です。打つように見せかけることで、相手が反応するのを見るのがポイントです。相手をどう動かしたいのかをイメージしながら行うと良いでしょう。

手押し相撲によるフェイント練習

次に、手押し相撲を使った練習を紹介します。実戦とは少し離れますが、タイミングをずらしたり、相手を騙すことが目的です。自分の動作に対して相手を反応させたり、フェイントを使って相手の注意を引くなど相手の動きを読む練習になります。

タッチゲームによるフェイント練習

タッチゲームは、相手に触られないように触るゲームです。

ボクシングの構えで行うと、より実戦に近い状態でフェイントの駆け引きの練習になります。例えば、肩やお腹を的にして、1回触られたら負け、または3回触られたら負けという風に回数を制限したルールで行うと良いでしょう。回数を無制限にすると連打で触れば有利な状況になってしまい、フェイントの練習とは方向性が違ってきてしまいます。

ゲーム形式でフェイントの練習を行うことで、遊び感覚で相手の心理を読む感覚を身につけられるのでオススメです。

他には「あっち向いてホイ」などもフェイントの練習に使えると思います。

まとめ

ボクシングにおけるフェイントは単なる技術以上のもの、心理戦の極みです。攻撃と防御の両方で使えるこの技術は、相手の心を読み、その予測を裏切ることで優位に立つ方法です。効果的なフェイントの使い方から、相手の反応を見極めるコツ、さらにはフェイントを練習する具体的な方法まで、この記事で紹介した内容を実践すれば、あなたの戦術は一層洗練されたものになるはずです。心理戦を極め、相手を出し抜くために、今日からフェイントの練習を始めてみましょう。

技術は練習を続ければ伸びていきます。

でも、結果が出せるかどうかは“考え方”や“向き合い方”で大きく変わります。

「このままでいいのかな」「もっと成長できるはずなのに」

そんなふうに感じた時は、一度マインドを整える時間を取ってみてください。

僕もこれまで、そういうタイミングを経験した選手たちを何人も見てきました。

必要なのは、迷った時に支えになる考え方と、前を向く力です。

自分をもう一段階引き上げたいと思った時は、こちらもぜひ参考にしてください。

本気で変わりたいと思っているあなたへ

「どうしてもうまくいかない」 「限界を感じている」 そんな時は、一人で悩まないでください。

公式LINEでは、ボクシング技術についての自動応答メッセージを用意しています。

気になることやヒントがほしい方はぜひ活用してください。

🔻公式LINEはこちらから登録できます🔻

本気で試合で勝ちたい方、勝率を上げたい方へ。

椎野大輝のパーソナルトレーニングは、 KO勝利を狙えるパンチ力強化、戦術設計、メンタルサポートまで、 全てを個別カスタマイズして提供しています。

「格上をひっくり返したい」「試合で勝てる武器がほしい」 そう思うなら、ぜひ体験してみてください。

🔻パーソナル詳細・申込みはこちらから🔻

日々の技術相談・戦略構築をオンラインで継続したい方へ。

「試合直前でも相談できる環境がほしい」 「相手分析や戦略立案を一緒にやってほしい」 そんな方は、ガチボクオンラインをご利用ください。

これまで10,000件以上の相談実績。 あなた専属のパートナーとして全力でサポートします。

🔻『ガチボクオンライン』詳細はこちらから🔻

世界を目指すプロ格闘家のための極秘ボクシング教室『ガチボク-PRO-』も開催中です。

✅ 実績ある指導法

✅ 個別フィードバック

✅ 戦術・戦略構築

✅ 実力者同士が競い合う成長環境

✅ 90分間の極限集中トレーニング

限られた本気の格闘家のみ参加可能。 機密性の高い特別な環境で、あなたの限界を超えるサポートをします。

🔻ガチボク-PRO-の詳細・登録はこちらから🔻

(登録無料・30秒で完了)

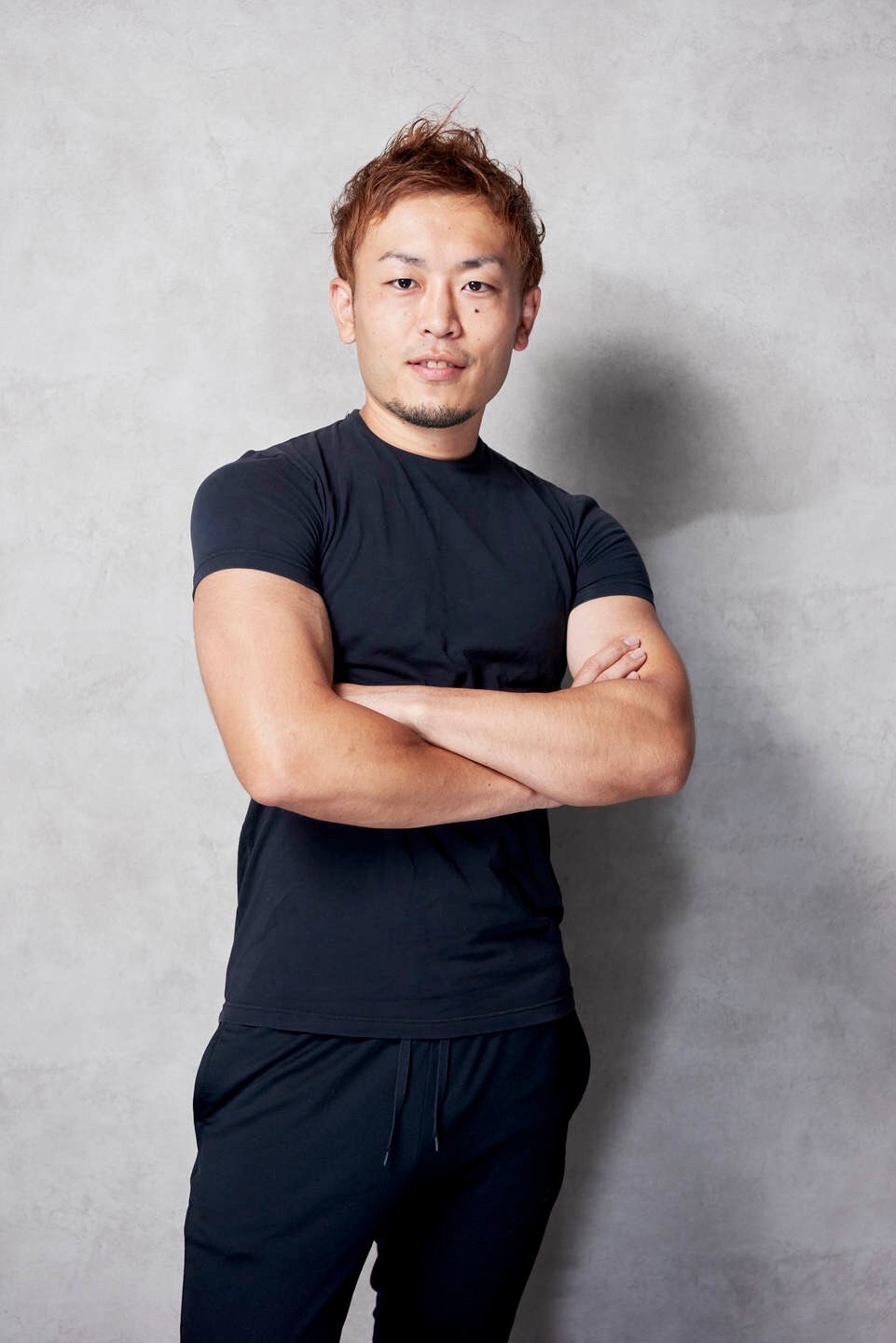

【この記事を書いた人】

アマチュア実績全国3位(東洋大)

元プロボクサー

世界ランキング最高7位

第43代OPBF東洋太平洋バンタム級王者

ボクシング特化型パーソナルトレーナー

世界・東洋・日本チャンピオン10名輩出

キッズボクサー全国チャンピオン5名輩出

キックボクサー世界チャンピオン指導

分析と戦略を丁寧に行い、完全カスタマイズされた指導法、機能解剖学を活かした根拠ある指導法を基に、勝利に直結する唯一無二のボクシングを提供しています。